Laufende Projekte im Forschungsbereich Holz & biogene Technologien

NETTLE

Grenzüberschreitende Kooperation zur Aufwertung alpiner Pflanzen als Quelle bioaktiver Verbindungen

Ein Projekt im Rahmen von Interreg Italia - Österreich

Priorität 1: Innovation und Unternehmen

Spezifisches Ziel 1: Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten und der Einführung fortschrittlicher Technologien

Die Wiederentdeckung der Hippokrates-Philosophie „Lass Nahrung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein“ hat zu einer jüngsten Explosion von Studien über in Pflanzen vorkommende bioaktive Verbindungen und ihre antioxidativen und immunregulierenden Funktionen geführt. Diese Funktionen sind seit der Antike bekannt und werden in der traditionellen Medizin, bei der Zubereitung und Konservierung von Lebensmitteln und in kosmetischen Produkten genutzt. In den alpinen Regionen Österreichs und Italiens ist der Brauch verwurzelt, aromatische Kräuter zu sammeln, um aus einigen ihrer Teile Extrakte und ätherische Öle herzustellen. Dieser Sektor wächst schnell, insbesondere für die Herstellung von natürlichen Extrakten für die Herstellung von Bio-Produkten. Kürzlich durchgeführte Studien der Forscher*innen dieses Projekts haben das Vorkommen von 276 traditionellen Heilpflanzen nachgewiesen, von denen 59 überwiegend alpine Arten sind. Die Biodiversität des Alpenraums könnte also eine unerschöpfliche Gesundheitsquelle für die Zukunft darstellen.

Das Projekt NETTLE knüpft genau daran an, indem es natürliche Extrakte aus mehr als 30 verschiedenen grenzüberschreitenden alpinen Pflanzenarten (Korbblütler, Rosengewächse und Lippenblütler) mit interessanten biologischen Aktivitäten gewinnt, die typisch für das österreichisch-italienische Grenzgebiet sind. Die funktionellen Eigenschaften der Extrakte werden bestimmt und sollen in weiterer Folge als Quelle bioaktiver Verbindungen für die Entwicklung von funktionellen Lebensmitteln mit antioxidativer Wirkung sowie kosmetisch/medizinischen Formulierungen zur Behandlung von Erkrankungen der Haut wie beispielsweise Akne, Neurodermitis oder Epidermolys bullosa verwendet werden.

Die Extrakte werden mit konventionellen und auch mit innovativen grünen und umweltverträglichen Techniken wie überkritischem Kohlendioxid, Ultraschall und gepulsten elektrischen Feldern gewonnen. Das phytochemische Profil, die antioxidative, antimikrobielle, entzündungshemmende und heilende Wirkung der Extrakte werden mit den derzeit innovativsten Analysetechniken bestimmt. Dieser einzigartige experimentelle Ansatz, der auf unterschiedlichem Fachwissen basiert, kann nur durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der beteiligten Projektpartner erreicht werden: Die Studiengänge Biomedizinische Analytik und Holztechnologie & Holzbau der FH Salzburg, die Freie Universität Bozen und die Universität Udine.

Das Projekt zielt auch darauf ab, eine öffentlich zugängliche Datenbank mit den Extrakten der Pflanzenarten zu erstellen, die den phytochemischen Fingerabdruck der jeweiligen Pflanzenart, den Extraktionsprozess, ihr chemisches Profil und ihre biologischen Aktivitäten beinhaltet.

Ein weiteres Ziel von NETTLE ist es, der lokalen Bevölkerung, Unternehmen und Forschungsinstituten den Wert der alpinen Pflanzen der Grenzregion bewusst zu machen, indem Citizen Scientists im Rahmen von Workshops oder Exkursionen bei der Sammlung der Pflanzen teilnehmen und so ihre besonderen Eigenschaften kennenlernen können.

Projektlaufzeit: 01. Februar 2024 bis 01. Februar 2026

Projektleitung: Dr. Anja Schuster (PhD)

Projektmitarbeiter*innen: Sabrina Vorderegger, BSc (BMA); Sissý Häsler Gunnarsdóttir, BSc. (BMA), MSc., Magdalena Meikl, MSc (BMA), FH-Prof. DI (FH) Dr. Thomas Schnabel (HTB)

Projektpartner: Freie Universität Bozen (Leadpartner); Fakultät für Agrar-, Lebensmittel-, Umwelt- und Tierwissenschaften, Universität Udine

Gesamtkosten: 757.700,40 €

EU-Mittel: 606.160,32 €

CircularBioMat

Kreislauffähige biogene Materialien für Gebäudeausstattung und Versorgungstechnik

Im Rahmen des Forschungsprojekts CircularBioMat werden zahlreiche biobasierte Materialien – darunter auch mit Naturfasern verstärkte Werkstoffe sowie Rezyklate – hinsichtlich ihrer Eignung zur Substitution der in der technischen Gebäudeausstattung (TGA) sowie in der Versorgungstechnik dominierenden erdölbasierten Polymere erprobt.

Die geeignetsten Materialien und Verbundwerkstoffe werden anschließend zu funktionsfähigen Prototypen weiterverarbeitet, um diese mit den kommerziell erhältlichen, erdölbasierten Konkurrenten hinsichtlich mechanischer Performance, Lebenszyklusanalyse, Rezyklierbarkeit etc. zu vergleichen. Die Erkenntnisse aus diesem interdiziplinären Forschungsprojekt der Studiengänge und 'Holztechnologie & Holzbau' sowie 'Green Building' dienen einer merklichen Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks für Bauteile der TGA sowie der Versorgungstechnik.

Derzeit wird ein großer Teil der Bauteile für die technische Gebäudeausstattung (TGA) – darunter Lüftungsauslässe, Schalter- und Steckdosenkomponenten – sowie die Versorgungstechnik überwiegend aus erdölbasierten Kunststoffen gefertigt. Eine genaue Betrachtung des Marktes hat ergeben, dass biogene Bauteile für die TGA sowie für die Versorgungstechnik kaum bzw. nicht verfügbar sind. Dieser Begleitumstand wurde im bereits abgeschlossenen Sondierungsprojekt BiBi-TGA im Jahr 2022 umfangreich ergründet.

Vor diesem Hintergrund wird nun im Rahmen des Forschungsprojekts CircularBioMat mit einem Konsortium, bestehend aus Forschung und Industrie – darunter FH Salzburg, Montanuniversität Leoben, Miraplast Kunststoffverarbeitung, Schnabl Stecktechnik, AGRU-Kunststofftechnik sowie Tecnaro – an biogenen Alternativen geforscht, um Materialien und Verbundwerkstoffe zu fertigen, die eine ähnliche oder bessere Performance besitzen als die erdölbasierten Konkurrenzprodukte. Für die Weiterverarbeitung der entwickelten Werkstoffe stehen verschiedenste Verfahrenstechniken zur Verfügung, u.a. Extrusion, Spritzguss, sowie MEX (Materialextrusion) 3D-Druck.

PROJEKTZIELE:

- Entwicklung sowie Erprobung biobasierter Materialien und Verbundwerkstoffe – darunter auch mit Naturfasern verstärkte Werkstoffe sowie Rezyklate – für die technische Gebäudeausstattung (TGA) sowie für die Versorgungstechnik

- Weiterverarbeitung der Werkstoffe mit verschiedenartigen Verfahrenstechniken, u.a. Extrusion, Spritzguss sowie MEX (Materialextrusion) 3D-Druck

- Prototypenfertigung und anschließende Vergleiche mit kommerziell erhältlichen, erdölbasierten Bauteilen der TGA sowie der Versorgungstechnik

- Durchführung von Lebenszyklusanalysen für die entwickelten Materialien sowie für die gefertigten Bauteile

Laufzeit: Jänner 2024 - Jänner 2027

Fördergeber: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Projektpartner: FH Salzburg; Montanuniversität Leoben; Miraplast Kunststoffverarbeitung: Schnabl Stecktechnik; AGRU-Kunststofftechnik; Tecnaro

Projektteam FH Salzburg: Markus Leeb, (Projektleitung), Kain Stefan, Salbrechter Sybille

DRWO4.0

Danube Region Wood Industry Transformation Model towards Industry 4.0

Obwohl die forstbasierte Industrie in ganz Europa eine nachhaltige Entwicklungsperspektive hat, bestehen länderübergreifende Herausforderungen bei der Transformation zur Industrie 4.0. Das Projekt DRWO4.0 fokussiert sich auf Regionen entlang der Donau in EU- und Nicht-EU Ländern, um dortige Akteure der Holzindustrie, vorrangig kleine und mittlere Unternehmen, durch Wissen und Zusammenarbeit zu stärken.

Besonders die Kooperation über Grenzen hinweg innerhalb der Wertschöpfungskette Forst und Holz soll forciert werden, um die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen zu fördern. Dazu gehören unter anderem die Implementierung von digitalen Zwillingen bei Produkten mit hoher Wertschöpfung, eine interdisziplinäre Studie zur Erfassung der Akteure und ihrer Kapazitäten sowie vergleichende Analysen der Nachhaltigkeit der Holzindustrie in der Donauregion.

Als multisektorales Projekt verbindet DRWO4.0 Akteure aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Gesellschaft und verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, in dem es Synergien zwischen Holzindustrie und anderen Branche wie IT-Sektor, Design, Kreativwirtschaft, Mechatronik und anderen schafft.

Kick-Off Konferenz von 9.-10. April 2024 in Ljubljana

Vor Ort vertreten von den Projektmitarbeitern Jakub Grzybek und Michelle Johnson, beide Junior Researcher am Department Green Engineering & Circular Design, steuert die FH Salzburg als einer der 14 Projektpartner aus 11 Ländern Wissen im Bereich Holzverarbeitung und Design bei. Im weiteren Verlauf von DRWO4.0, das noch bis Ende 2025 läuft, soll auch der Wissenscampus Kuchl und Betriebe im Salzburger Land besucht werden, die bei der Umsetzung der Industrie 4.0 schon gute Fortschritte aufzeigen können.

Projektlaufzeit: 01.01.2024 - 31.12.2025

Lead Partner: Competence Centre Ltd. for research and development Hrvatska (HR)

Projektpartner: Fachhochschule Salzburg, KO-FA Association România (RO), Wood Industry Cluster Slovenija (SI), Cultural Innovation Competence Center Association Magyarország (HU), Bulgarian Furniture Cluster Bulgaria (BG), Cluster of Czech Furniture Manufacturers Cesko (CZ), University of Belgrade – Faculty of Forestry Serbia (RS), Development Agency of City of Prijedor “PREDA” Bosnia and Herzegovina (BA), Cahul Business Centre Moldova (MD), Culmena Ltd. Hrvatska (HR), Faculty of Engineering and Information Technology Magyarország (HU), Agency for sustainable development of the Carpathian region Ukraine (UA), Faculty of design, independent higher education institution Slovenija (SI)

Förderprogramm & -geber: Supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union

Website: https://competitiveness.danube-region.eu/kick-off-event-of-the-project-danube-region-wood-industry-transformation-model-towards-industry-4-0-drwo4-0/

Projektteam FHS: Thomas Schnabel (Projektleitung), Jakub Grzybek, Michelle Johnson

HABITABLE

Alliance of Centres of Excellence in Vocational Training for Sustainable Habitat

Das Forschungsprojekt HABITABLE, gefördert von der Europäischen Union im Rahmen von Erasmus+, adressiert die Herausforderungen im Bereich der beruflichen Aus- & Weiterbildung sowie der Thematik Lebenslanges-Lernen in Hinblick auf Qualifikationsdefizite, die sich aus dem digitalen und grünen Wandel der Industrie in der EU ergeben.

Es zielt darauf ab, die Reaktionsfähigkeit der Berufsbildungssysteme zu verbessern und gleichzeitig Inklusion und Chancengleichheit in der Bildung zu fördern. Zentrales Projektziel ist die Schaffung einer digitalen Plattform beruflicher Exzellenzzentren im Habitat-Sektor unter Berücksichtigung eines systemischen Ansatzes. Es soll Berufsbildungseinrichtungen aktiv zur Schaffung eines Habitat-"Kompetenz-Ökosystems" ermutigen und - zusammen mit einer Vielzahl weiterer lokaler und regionaler Partner - Exzellenz-Netzwerke in der internationalen Zusammenarbeit fördern.

Laufzeit: 01. Juni 2023 - 31. Mai 2027

Lead Partner: AEICE, Spanien

Projektpartner:

Österreich: Holzcluster Steiermark, FH Salzburg

Spanien: INFODEF, EDUCACYL, CESEFOR, ICCL, CIFP, CETEM, FLC

Portugal: UAVR, ClusterH, CTCV

Griechenland: DIMITRA, Clube, UTH

Moldavien: IP CEE

Georgien: CONSTRUCT2

Projektwebsite: www.habitable-cove.eu

Fördergeber: European Union Erasmus+ CoVE

Project Number: 101104680-HABITABLE-ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Budget: €4,998 Mio., davon 80% EU gefördert

Projektteam FHS: Hermann Huber (Projektleitung), Benedikt Glas, Johannes Jorda, Maximilian Pristovnik, Ingrid Seidl

eLABoration WOOD

Ausarbeitung von nutzer:innenzentrierten Lehr- und Lernmaterialien im Bereich Wald, Holz & Bioökonomie

Aktuell findet in der Wertschöpfungskette Wald-Holz die Aus- und Weiterbildung sowie die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien im holzfachlichen Bereich (z.B. Lehrlings-/Meisterausbildung) als auch im allgemeinen Bildungsbereich (Elementar- bis Sekundarstufe) in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen bzw. Institutionen individuell und auf verschiedenen Qualitätsstufen statt.

Neues Wissen gelangt zum Teil mit großer Zeitverzögerung in den Unterricht. Viele Lehr- und Lernunterlagen stehen nur in analoger Form zur Verfügung. Einen Informationstransfer zwischen dem holzfachlichen und dem allgemeinen Bildungsbereich einerseits als auch zwischen den einzelnen Ausbildungsstufen im Holzbau und der Holztechnologie andererseits gibt es kaum. Und das, obwohl bei den Lernsettings erfahrungsgemäß sehr wohl eine Schnittmenge existiert.

Das Projekt eLABoration WOOD kann als Bildungslabor betrachtet werden. Ziele und Innovationsgehalt sind die österreichweite Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von möglichst durchgängigen, digitalen und haptischen Lehr- und Lernmaterialien zur Forcierung zeitgemäßer und innovativer Holzanwendung für fachliche und allgemeine Ausbildungsstätten. Damit sollen bei den Lehrenden und Lernenden Themen wie klimafitter Wald, Nachhaltigkeit, holzbasierte Bioökonomie, Ressourceneffizienz, Holzprodukte und Klimaschutz mit "WALD & HOLZ" in Verbindung gebracht werden. Die qualifizierte Ausbildung von Fachkräften (vom Lehrling bis zum/zur Meister:in) mit zielgruppengerechten Lehr- und Lernmitteln in zeitgemäßer Form zu unterstützen und dadurch die Attraktivität und Qualität der Ausbildung zu steigern, ist ein weiteres Ziel.

Mit dem BildungsLAB ist es erstmals möglich, bestehende, themenspezifische Bildungsaktivitäten im holzfachlichen und allgemeinen Bildungsbereich zu evaluieren, mögliche Lücken zu definieren und entsprechende Angebote weiter bzw. neu zu entwickeln. Außerdem wird erstmals das Wissen der holzfachlichen Institutionen mit den pädagogisch-didaktischen Methodiken der pädagogischen Hochschulen und weiteren Bildungsexpert:innen überregional verknüpft. Dieses qualitativ hochwertige, holzfachlich-didaktisch-pädagogische Netzwerk bietet einen idealen Nährboden für Bildungsvorhaben auf verschiedenen Ebenen.

Laufzeit: März 2023 – Februar 2026

Projektleitung: Thomas Schnabel

Fördergeber: Waldfonds Republik Österreich, FFG

Ausschreibung: BildungsLAB „Wald&Holz“

EDIH innovATE

European Digital Innovation Hub for Agrifood, Timber and Energy

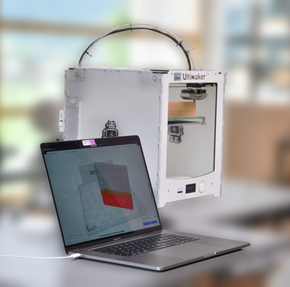

Das Forschungsprojekt EDIH innovATE richtet sich an klein- und mittelständische Forst- sowie Holzwirtschaftsbetriebe, die sich im Bereich Digitalisierung gezielt weiterentwickeln und ihre Produktivität steigern möchten. Über die alljährlich stattfindenden Angebote – organisiert durch die FH Salzburg – werden den Teilnehmer*innen umfangreiche digitale Kompetenzen (u.a. additive Herstellungsverfahren, 3D-Scanning, subtraktive Fertigungstechnologien etc.) vermittelt.

Klein- und mittelständische Unternehmen bilden österreich- und europaweit das Rückgrat für eine erfolgreiche Wirtschaft. Damit die Betriebe auch zukünftig eine Frontrunner-Position einnehmen und im internationalen Vergleich bestehen können, bedarf es beständiger Innovationen, besonders im Bereich der Digitalisierung.

In den Sektoren Land-, Holz- und Forst- sowie Energiewirtschaft gibt es vordergründig digitalen Aufholbedarf. Dementsprechend steckt in diesen Sektoren enormes Potenzial, das unbedingt erschlossen werden sollte. Digitalisierung kann hierbei ein Gamechanger sein und für KMUs einen erheblichen Mehrwert liefern, sei es bei der Schaffung nahtloser Prozesse oder im Hinblick auf Effektivität bei der Datennutzung.

Angebote seitens der FH Salzburg

Die nachfolgenden Angebote können im Rahmen des Forschungsprojektes EDIH innovATE alljährlich in Anspruch genommen werden:

IDEATION WORKSHOP

Workshops zur Ideenfindung hinsichtlich digitaler Potenziale im Unternehmen, z.B. welche Tätigkeiten sind besonders unzuverlässig oder ressourcenintensiv und wie können digitale Instrumente dabei helfen, diese Tätigkeiten zu optimieren.

DIGITAL ACADEMY

Schulungsprogramme für technisch versierte Mitarbeiter*innen zur Vermittlung digitaler Fertigkeiten, um im Unternehmen Projekte durch den Einsatz von Technik und Digitalisierung durchführen zu können.

PROTOTYPE BOOTCAMP

Fortbildung zu u.a. Prototyping mit neuen Verfahren oder Digitalisierung firmeninterner Prozesse. Dadurch sollen Arbeitsprozesse optimiert oder einzigartige, funktionierende Prototypen entwickelt werden.

TEST-BEFORE-INVEST

Nutzung ausgewählter Infrastruktur an der FH Salzburg wie beispielsweise Gerätschaften (z.B. diverse 3D-Drucker, Filament Compounder, 3D-Scanner etc.) zu Testzwecken.

PROJEKTZIELE

- Unterstützung von klein- und mittelständischen Forst- sowie Holzwirtschaftsbetrieben bei der gezielten Vermittlung von digitalen Kompetenzen (u.a. additive Herstellungsverfahren, 3D-Scanning, subtraktive Fertigungstechnologien etc.)

- Akzeptanz und Bewusstsein für den digitalen Wandel bei Mitarbeiter*innen von klein- und mittelständischen Unternehmen schaffen

- Mehrwerte für klein- und mittelständische Forst- sowie Holzwirtschaftsbetriebe durch maßgeschneiderte digitale Angebote seitens der FH Salzburg generieren

Veranstaltungshinweis:

22.-24. November 2023 / Linz

PANORAMA 23

Das Digitalisierungsfestival für die Land-, Forst-, Holz- und Energiewirtschaft

https://panorama.edih-innovate.at/

Laufzeit: Oktober 2022 bis September 2025

Fördergeber bzw. -programm: Europäische Kommission / European Digital Innovation Hubs (EDIHs)

Leadpartner: Digital Innovation Hub INNOVATE

Projektpartner: Techhouse; SBA Research; Josephinum Research; Wood K Plus; FH Salzburg; BIC (Building Innovation Cluster) OÖ; Montanuniversität Leoben; TU Wien; Blue Minds; Leftshift One

Projektteam FH Salzburg: Thomas Schnabel (Projektleitung) und Stefan Kain

Circular Wood

Kreislaufwirtschaft und Rohstoffsubstituierung mit Grün- und Strauchschnitt bzw. Kompostüberkorn

Restmaterialien aus der Kompostierung von Grün- und Strauchschnitt sollen einerseits als Torfersatz verwendet werden, andererseits als Dämmstoffe Anwendungen finden. Dafür sind Forschungsarbeiten bezüglich Materialaufbereitung und Dämmstoffentwicklung notwendig.

Die Prozesse und Anwendungen können eingesetzt werden, um Innovationen auf den Markt zu bringen. Die FH Salzburg kann die Ergebnisse und Erkenntnisse in die Lehre einfließen lassen. Zudem werden Studierende in die Projektarbeit eingebunden und so maßgebend an der Produktentwicklung beitragen.

Laufzeit: August 2022 - Juli 2025

Fördergeber: FFG, Land Salzburg

Projektpartner: Christian Ehrensberger GmbH (Lead), FH Salzburg

Projektteam an der FH Salzburg: Thomas Schnabel u. Thomas Sepperer

Activation.Wood

Erforschung von thermisch aktivierten Holzbausystemen zum Heizen und Kühlen

Das Projekt Activation.Wood beschäftigt sich mit der Entwicklung und Untersuchung von thermisch aktivierten Holzbausystemen (z. B. multifunktionale Decke zum Kühlen und Heizen) auf Basis von Holz für mögliche Anwendungsgebiete im Neubau-, Sanierungs- und Nachverdichtungsbereich.

Anhand Bauteil- bzw. Gebäudesimulationen werden wärmeenergetische Inputs- und Outputs der neuen Systeme abgeschätzt und mit den Monitordaten der Prototypen und Forschungsanlage evaluiert. Das Projekt dient zur Abschätzung des Substitutionspotenzials herkömmlicher bauteilaktivierter Systeme durch biogene nachwachsende Ressourcen.

Ausgangssituation und Motivation

Die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden werden als wichtige Ziele für die kommenden Jahrzehnte gesehen. Der innovative Holzbau bzw. die Verwendung von Holz könnten genau hier auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Zum einen wird CO2 langfristig im Holz gespeichert und zum anderen kann Holz auch Wärmeenergie speichern. Während das System der thermischen Bauteilaktivierung im Beton schon umgesetzt ist bzw. als Stand der Technik gilt, ist die funktionale Einbindung von Holz bei der Bauteilaktivierung derzeit noch nicht umgesetzt und nicht ausreichend erforscht.

Die ersten simulationsbasierten Ergebnisse und deren Verifizierung durch Labortests zeigten die grundsätzliche Eignung des Werkstoffes Holz für die Bauteilaktivierung mittels Temperatureinbringung (Heizen und Kühlen) über Wasserrohrleitungen im Bauteil. Besonders die Eignung von Laubholzarten (z. B. Buche) für die Nutzung der thermischen Bauteilaktivierung sowie die Ansätze zur Verwendung von Phasenwechselmaterialien (PCM) im Holzbau sind für zukünftige Anwendungen interessant und werden hier im Projekt untersucht.

Ziel und Innovationsgehalt

Zukünftig werden sowohl das Bewusstsein in der Bevölkerung für nachhaltige Produkte in Gebäuden steigen als auch die normativen und gesetzlichen Anforderungen zur ökologischen Optimierung im Baubereich verschärft werden. Der Innovationsgehalt des Projektes besteht in der Entwicklung und Untersuchung von thermisch aktivierten Holzbausystemen (z. B. multifunktionale Decke zum Kühlen und Heizen) auf Basis von Holz für mögliche Anwendungsgebiete im Neubau-, Sanierungs- und Nachverdichtungsbereich. In diesem Projekt werden unterschiedliche Innovationen für den Holzbau bzw. die Verwendung von Holz analysiert und weiterentwickelt. Einerseits wird die thermische Bauteilaktivierung vorangetrieben und andererseits wird auch die Wärmespeicherung mittels biobasierter und erneuerbarer PCMs als thermisch betriebene Speichertechnologien untersucht.

Angestrebte Ergebnisse

Die Ergebnisse werden durch die Kombination von gebäudetechnischem, materialwissenschaftlichem und herstellerbezogenem Know-how und der detaillierten Modellierung und Analyse möglicher thermisch aktivierter Holzbausysteme gewonnen. Hierbei werden Grundlagen für innovative Holzbausysteme als Energiespeicher und Klimatemperierung (Heizen und Kühlen) hinsichtlich Sanierung, Nachverdichtung und Neubau erhoben und erforscht. Anhand Bauteil- und Gebäudesimulationen werden wärmeenergetische Inputs- und Outputs der neuen Systeme abgeschätzt und mit den Monitordaten der Prototypen und Forschungsanlage evaluiert. Das Projekt dient zur Abschätzung des Substitutionspotenzials herkömmlicher bauteilaktivierter Systeme durch biogene, nachwachsende Ressourcen.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Waldfonds, einer Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert und im Rahmen des Programms Think.Wood der Österreichischen Holzinitiative durchgeführt.

Laufzeit: März 2022 - Februar 2025

Fördergeber u. -programm: Waldfonds / FFG - THINK.WOOD

Projekt- bzw. Kooperationspartner: Esterbauer Holzbau GmbH, HTPLAN GmbH, Ingenieur Büro Mösl

Projektteam FHS: Thomas Schnabel (Projektleitung), Hermann Huber, Helmut Raudauer

SBTCP

Sustainable Building Technologies – Community of Practice

Der Holzbau konnte sich in den letzten zehn Jahren stark (weiter)entwickeln und als wesentliches Segment für kohlenstoffarmes Bauen und nachhaltige Bautechnologien punkten. Für einen grünen Übergang wurde von der Bauindustrie – neben anderen Sektoren auch – eine Roadmap verfasst. Das internationale Forschungsprojekt STBCP soll für diese Roadmap ein neues Profil generieren.

Nachhaltiges Bauen & Effizienz und Transparenz durch Digitalisierung

Mit vereintem Spitzenwissen auf europäischem Niveau in zentralen Bereichen der zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden die Top-Themen des nachhaltigen Bauens wie Holzwerkstoffe, Kreislaufwirtschaft, kohlenstoffarme Lösungen und Digitalisierung bei der Projektumsetzung im Fokus stehen.

Die zukünftigen Herausforderungen und Anforderungen von Staat und Industrie können nur erreicht werden, wenn die Lösungen auf dem bestmöglichen verfügbaren Wissen basieren. SBTCP vereint Schlüsselakteure, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Laufzeit: Jänner 2022 – Juni 2024

Lead Partner: Karelia University of Applied Sciences (Finland)

Projektpartner: Jade Hochschule (Germany)

Projektteam FHS: Hermann Huber (Projektleitung), Lukas Seidl

Projektwebsite: https://sbtcp.karelia.fi/

Fördergeber: Ministry of Education and Culture Finland

Projektaktivitäten und - dokumente:

15.-16. Juni 2023: "Drivers for Wood Construction" - Konferenz mit Workshop und Projekttreffen

30. Mai 2022: Sustainable Building Technologies webinar

30. Mai 2022: Press release for opening event (SBTCP webinar)

greenTES

Fassadenintegration von Photovoltaik und Begrünung im vorgefertigten Holzbausystem

Das Ziel, bis Mitte des Jahrhunderts einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, kann nur gelingen, wenn eine Steigerung der Sanierungsrate ebenso wie eine Integration von erneuerbarer Energieerzeugung in Neubau- und Sanierungskonzepten erfolgt. Gleichzeitig erfordert der Klimawandel Anpassungsmaßnahmen, um auch in Zukunft ein gesundes Klima in Städten zu erreichen.

Grüne Komponenten

Das Forschungsprojekt greenTES adressiert beide Anforderungen, indem die Integration von „grüner“ Energie durch Photovoltaik in Verbindung mit Begrünungselementen in vorgefertigte Fassadenkonstruktionen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz untersucht wird. Grundlage bildet die TES Energy Facade (Timber based Element System), ein Bausystem und ein systematischer Workflow für die tiefe Sanierung von Bestandsgebäuden von außen auf zukunftsfähige Standards, entwickelt in einem früheren Forschungsprojekt der TU München, das optimiert und weiterentwickelt wird. Vorfertigung und standardisierte Prozesse minimieren den objektspezifischen Entwicklungsaufwand und Fehlerquellen beim Einsatz der neuen Fassadenbaustoffe.

Innovation

Die Forschung zielt auf die konkrete, aber übertragbare Lösung kritischer Integrationsfragen ab. Sie klärt die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Begrünungssysteme und PV-Modulvarianten sowie die Eignung vorgefertigter Holzbausysteme am Beispiel der TES Fassade grundlegend. Die konstruktive Integration wird konzeptionell entwickelt und anschließend anhand eines 1:1-Mock-Ups erprobt und optimiert. Hygrothermische Simulationen und deren messtechnische Validierung an den Mock-Ups untersuchen die bauphysikalischen Implikationen beider Systeme auf die Holzkonstruktion.

Brandschutztechnische Bewertung und Nachweise erfolgen durch umfangreiche Brandversuche. Die Forschungsergebnisse einschließlich integriertem Workflow und Wirtschaftlichkeitsbewertung werden der Praxis in Form eines Planungsleitfadens und digitaler Musterdetails zur Verfügung gestellt, um eine breite Anwendung zu stimulieren.

Dieses Projekt wird gefördert vom Deutschen Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung. Der Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen der Technischen Universität München kooperiert in greenTES mit dem Forschungsbereich Holz und biogene Technologien der FH Salzburg.

Laufzeit: November 2021 – Jänner 2024

Fördergeber: Bundesinstitut für Bau,- Stadt- und Raumforschung, Bonn

Förderprogramm: Zukunft Bau Forschungsförderung

Lead Partner: Technische Universität München - Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen

Kooperationspartner: Technische Universität München - Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion, Gumpp & Maier GmbH, Lattke Architekten

Projektleitung FH Salzburg: FH-Prof. Manfred Stieglmeier, M. Eng.

Projektmitarbeiter*innen: Benedikt Glas, B. Eng.

Website: ZUKUNFT BAU - FÖRDERN FORSCHEN ENTWICKELN

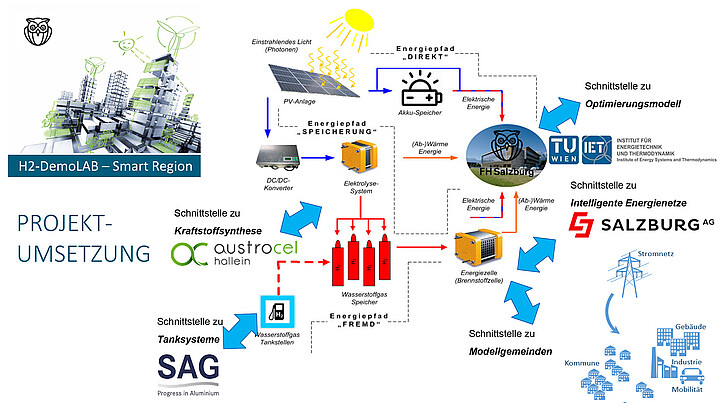

H2 DemoLAB – Smart Region

Hydrogen integrated Predictive Energy System DemoLAB _Smart Region

Die Transformation unserer Gesellschaft in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Generation und erfordert zukunftsfähige Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien.

Der Umwandlung unseres Energiesystems kommt eine Schlüsselrolle zu

Trotz vielfältiger Ansätze in Wissenschaft und Wirtschaft ist es bis dato noch nicht gelungen, einen nennenswerten Durchbruch in der Umwandlung unseres Energiesystems zu erreichen. Ein wesentlicher Grund dafür ist ein noch fehlender ganzheitlicher Ansatz in der Energiebereitstellung, der auf Basis regenerativer Energiequellen eine kontinuierliche Stromversorgung garantiert. Im Projekt H2 DemoLAB – Smart Region wird daher solch ein Gesamtsystem entwickelt, welches eine vollständige Umwandlung der Energiebereitstellung auf den Weg bringen soll.

Ausgangssituation

Die Elektrolyse von Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff bietet gegenüber der Batterie einige Vorteile. Dabei hat Wasserstoff neben der Langzeitspeicherung ein hohes Potential für die Mobilität. Regenerative Energiegewinnungssysteme basierend auf Photovoltaik und Wind hingegen sind stark abhängig von Jahreszeit, Tageszeit und Wettersituation und somit nicht bedarfsgerecht planbar. Es ist daher unabdingbar, die generierte Solar- und Windenergie zwischenzuspeichern. Bestehende Technologien ermöglichen zwar einen Kurzzeitspeicher mittels Batterien, zur Sicherstellung einer permanenten Langzeit-Energieversorgung aus den volatilen Energiequellen ist jedoch eine entsprechende Lösung vonnöten. Diese bietet insbesondere die Wasserstofftechnologie, bestehend aus Elektrolyse und Langzeitspeicherung. Zudem hat Wasserstoff ein hohes Potential für die Mobilität, die Kraftstoffsynthese (Power-to-X) sowie als Ausgangsstoff für die Industrie, z.B. für die Eisen-Stahl-Produktion oder die Ammoniakherstellung.

Innovationsgehalt und Ziele

Der Innovationsgehalt liegt in der Entwicklung und Umsetzung eines wasserstoffbasierenden Energiesystems, das aus erneuerbaren Energiequellen gespeist und mittels eines Optimierungsmodells abgebildet wird.

"Dieses integrierte Modell bildet den Anschluss an ein Energienetz mit Sektorkopplung virtuell ab und ermöglicht so die Analyse des dynamischen Systemverhaltens. Damit unterscheidet sich H2 DemoLAB grundlegend von bisherigen Ansätzen, in denen hauptsächlich einzelne Komponenten wie Photovoltaik, Elektrolyse, Brennstoffzelle oder Speicher betrachtet und optimiert werden, nicht aber das Zusammenspiel der Komponenten in ihrer Gesamtheit", so der Projektleiter der FH Salzburg, Georg Brunauer.

Das Ziel dieses Projektvorhabens ist ein nachhaltiger Kompetenzaufbau im Bundesland Salzburg im Bereich der Wasserstofftechnologie.

Laufzeit: September 2021 – August 2024

Förderprogramm: Wiss2025, Land Salzburg

Leadpartner: FH Salzburg

Projektpartner: TU Wien, SALZBURG AG, Salzburger Aluminium Group (SAG), AustroCel Hallein GmbH, NOVAPECC GmbH

Projektleitung: Georg Brunauer

BIO-NRG-STORE

Bio-Based Phase Change Materials in Lignocellulose Matrix for Energy Store in Buildings

Gerade in der zeitgenössischen Architektur erlebt Bauen mit Holz eine Renaissance und weltweit haben Architekten und Bauherren das Holz als innovatives Material wiederentdeckt. Zahlreiche Entwicklungen der Massivholzbauweisen haben das Angebot an flächigen Bauteilen für den Einsatz als Decke und Wand erhöht.

Im gleichen Zeitraum wurden neue Methoden und Möglichkeiten für die dezentrale Speicherung der zeitlich voneinander unabhängigen Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energie (z. B. Sonnenenergie) untersucht. Latentwärmespeicher bzw. Phasenwechselmaterialien (engl.: PCM phase change material) stehen hoch im Kurs für die Speicherung der anfallenden Energie durch Änderung des Aggregatzustandes (z. B. von Feststoff zu flüssig) und es gibt eine Vielzahl an Forschungsstudien in diesem Bereich.

Aber könnte das auch im Holz oder in anderen biogenen Werkstoffen funktionieren?

Dazu müssen weitere Fragestellungen hinsichtlich der Zusammenführung, Fixierung und Funktionsweise der PCM im Holz untersucht werden. Für diesen Zweck wurde ein internationales Projektkonsortium mit Partnern aus der Türkei, Schweden, Italien und Österreich gegründet, die sich bereits im Vorfeld mit entsprechender Grundlagenforschung auseinandergesetzt haben und nun im Rahmen von BIO-NRG-STORE die industrielle Umsetzung im Bereich des Holzbaus vorantreiben wollen.

24. Mai 2023

Ein Projektupdate über bereits erfolgte Projektaktivitäten und erste Resultate finden Sie auf unserer News-Seite unter:

-> Phase-Change-Materials – Latente Wärmespeicher für energiesparende Gebäude

Laufzeit: November 2020 - Juni 2024

Leadpartner: Karadeniz Technical University (Türkei)

Projektpartner: CNR Ivalsa - Nat.Research Council of Italy, Trees and Timber Institute, Swedish University of Agricultural Sciences, FH Salzburg

Projektwebsite: www.ktu.edu.tr/bionrgstore

Projektmitarbeiter FH Salzburg: Thomas Schnabel (Projektleitung), Jakub Grzybek, Philipp Meffert u. Maximilian Pristovnik

Förderprogramm: This project has received funding in the framework of the joint programming initiative ERA-Net Smart Energy Systems’ focus initiative Integrated, Regional Energy Systems, with support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 879308.

www.eranet-smartenergysystems.eu

Disclaimer

The content and views expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views or opinion of the ERA-Net SES initiative. Any reference given does not necessarily imply the endorsement by ERA-Net SES.

SCSM - Salzburg Center for Smart Materials

Das Salzburg Center for Smart Materials (SCSM) ist ein von der EU im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördertes Forschungszentrum, welches die wichtigsten Forschungseinrichtungen im Bereich der Materialwissenschaften im Bundesland Salzburg vereint. Die Gruppe setzt sich aus drei Forschungsbereichen zusammen:

- Chemie und Physik der Materialen (Prof. Nicola Hüsing)

- Center for Human Computer Interaction (Prof. Manfred Tschelligi)

- Holztechnologie und Holzbau (Prof. Alexander Petutschnigg)

Ziel des Zentrums ist es, die Kompetenzen aller Partner zu bündeln und so Expertise und Know-how für alle Bereiche der Materialen der Zukunft zu bilden. Die „Funktionalisierung“ befasst sich mit der Adaption und Anpassung der Eigenschaften bereits existierender Materialien. Die „Digitalisierung“ befasst sich mit der Herstellung von Materialien mit besonderem Fokus auf einfache Verarbeitung und Interaktion mit Computern, um die Bedürfnisse der Industrie 4.0 zu erfüllen. Der „biogene“ Aspekt legt den Fokus auf die Produktion von nachhaltigen Materialien, welche nach Gebrauch einfach zu recyceln sind oder anderwärtig weiterverwendet werden können.

Insgesamt sind 3 Senior Researcher (einer pro Partnerinstitution) sowie 5 – 6 DoktorandInnen in das Projekt involviert. Alle arbeiten zusammen, um Expertise und Erfahrung auszutauschen sowie mit dem Ziel, neue Materialien auf Basis zweier, unterschiedlicher Module zu entwickeln. Modul 1 befasst sich mit der Entwicklung leichter, biobasierter Materialen, während Modul 2 den Fokus auf die Funktionalisierung dieser Materialen und Oberflächen legt.

Laufzeit: Jänner 2019 – Dezember 2022

Förderprogramm: EU EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Projektcode: P1727558-IWB01

Lead Partner: Universität Salzburg

Projektpartner: Fachhochschule Salzburg

Projektleitung FHS: Alexander Petutschnigg

Projektmitarbeiter: Stefan Kain, Alina Meindl, Thomas Sepperer, Lukas Sommerauer, Johannes Jorda

Projekt-Website: https://smartmaterials.at

PROJEKTBERICHT

Eine zusammengefasste Dokumentation der Projektergebnisse über die gesamte Laufzeit des Transferzentrums SCSM können Sie über den nachfolgenden Link downloaden:

-> SCSM Report 2019 - 2022

KONFERENZEN

SCSM2022

12. - 15. September / Science City Itzling - Salzburg - Austria

Mehr dazu unter https://scsm22.com/.

SCSM2021

Vom 16.- 17. September 2021 fand am FH-Salzburg Campus Kuchl die SCSM21 - 1st International Conference on Smart Materials statt.

Nähere Infos dazu finden Sie auf der Konferenz-Website unter SCSM21.